Read more

Im Vordergrund dieses Romans steht die Not des Menschen auf der Flucht, des Menschen in der Falle, des Menschen, der, verzweifelt und voller Greuel über die Ungerechtigkeit der Welt, kein Vertrauen in die Zukunft hat, der nicht weiß, wovon er sich am nächsten Tag ernähren und ob er diesen Tag überhaupt erleben wird. Die Sprache dieser letzten Eruption des Vulkans Celine ist jener gehetzte und hetzende Argot, jenes "Französisch des 21. Jahrhunderts", dem dieser Autor seinen Platz in der Weltliteratur verdankt.

"Eine Schilderung vom Zusammenbruch Nazideutschlands, wie sie in der deutschen Literatur nicht ihresgleichen hat." (Die ZEIT)

About the author

Louis-Ferdinand Celine, geboren 1894 in Courbevoie, gestorben 1961 in Meudon.§Nach seiner Entlassung aus der Armee war er 1916/1917 als Verwalter auf einer Plantage in Schwarzafrika tätitg. Wieder zurück in Frankreich studierte er Medizin und arbeitete als Arzt für den Völkerbund. 1927 verließ er den Völkerbund und ließ sich als Armenarzt in Clichy bei Paris nieder. 1932 erschien sein berühmter erster Roman "Reise ans Ende der Nacht". Ab 1937 entzweite sich das intellektuelle Paris mit ihm, weil er neben seinen Romanen antisemitische Pamphlete verfasste.

Summary

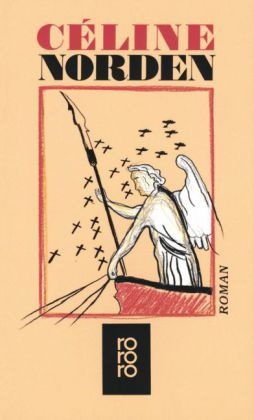

Norden von Louis-Ferdinand Céline: Eine eindringliche Schilderung vom Zusammenbruch Nazideutschlands

In seinem Roman Norden zeichnet Louis-Ferdinand Céline ein Bild menschlicher Verzweiflung und des Überlebenskampfes. Der Leser begleitet die Protagonisten auf ihrer Flucht durch ein zusammenbrechendes Nazideutschland. Von Berlin bis Baden-Baden schildert Céline eindringlich die Not der Menschen, die täglich um ihr Überleben kämpfen, getrieben von Angst und Ungewissheit. Schonungslos enthüllt er die Schrecken des Bombenkriegs und die moralischen Konflikte der Kollaboration.

Die Sprache dieser letzten Eruption des Vulkans Céline ist jener gehetzte und hetzende Argot, jenes "Französisch des 21. Jahrhunderts", dem dieser Autor seinen Platz in der Weltliteratur verdankt.

«Eine Schilderung vom Zusammenbruch Nazideutschlands, wie sie in der deutschen Literatur nicht ihresgleichen hat.» (Die ZEIT)

Additional text

Eine Schilderung vom Zusammenbruch Nazideutschlands, wie sie in der deutschen Literatur nicht ihresgleichen hat.

Report

Eine Schilderung vom Zusammenbruch Nazideutschlands, wie sie in der deutschen Literatur nicht ihresgleichen hat. Die ZEIT